Hubo un tiempo en que el silencio no era malo. Era buscado, ayudaba a entender, marcaba al maestro. El sabio escuchaba, el amante preguntaba, el maestro quería aprender. Y las palabras se quedaban en manos, por ejemplo, de los sofistas que vendían, a un módico precio, las claves del éxito, tipo manual de autoayuda. Los que buscaban la verdad no hablaban, porque sabían que las palabras no eran necesarias. Pero eso fue hace mucho tiempo.

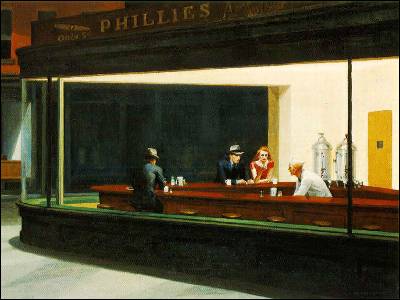

El silencio que tenemos hoy es ese del que habla Hopper, el silencio que no escucha. El de la mujer sola en la cama del hotel, el del matrimonio que no tiene de qué hablar ni pretende buscarlo, el del hombre esperando en la gasolinera por la que no pasa ningún coche, el de los clientes del bar solitarios delante de su copa.

Es el silencio de la abrumadora soledad de quien no vive sólo pero no consigue hablar con quien tiene a su lado, de quien quiere buscar pero no sabe hacerlo, de quien vomita las palabras pero no tiene a nadie para recoger lo que de ellas queda.

Ese es el nuestro, el que marca la vida en las ciudades, el que llena las casas, las familias, los matrimonios que no se miran a la cara, los solitarios habitantes de las copas de alcohol.

Es como una especie de espera en lo imposible, de vida adormecida, de rendición. Si el siglo XXI fuera una imagen, sería un cuadro de Hopper, uno de esos bellísimos cuadros que nos dejan mirar dentro de una casa, cualquiera, y ver que allí habitan fantasmas solitarios que no quieren el silencio pero no tiene más remedio que aceptarlo, porque fuera no hay nadie y dentro tampoco. Si quieren ver lo que no hablamos nunca, vayan al Thyssen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario